《舌尖上的中國》文化、回憶、味蕾你感觸到了多少

文章摘要:今天陜西新東方烹飪學校在搜集了大量關于《舌尖上的中國》的資料后,對這部紀錄片的“走紅”做了簡要的分析,主要為以下三。

大型美食紀錄片《舌尖上的中國》在央視熱播之后引起了極大的反響,人們對這部紀錄片的感觸各不相同,今天陜西新東方烹飪學校在搜集了大量關于《舌尖上的中國》的資料后,對這部紀錄片的“走紅”做了簡要的分析,主要為以下三。

首先,在充斥著諜戰(zhàn)劇、偶像劇、宮斗劇和家庭倫理劇的電視熒屏上,一部充滿人文情懷、飽含文化底蘊的美食紀錄片,如一股清新之風,讓觀眾眼前一亮,精神也為之一振。現(xiàn)在的電視熒屏,跟風現(xiàn)象嚴重,什么類型的電視劇火,馬上就涌出一大堆同一類型的電視劇,幾十個頻道都長成了一副面孔,難免會讓觀眾感到膩味和厭煩。甚至于那些風靡一時的相親類、鑒寶類電視節(jié)目,也弄虛作假成風,所以當以真實記錄、原生態(tài)呈現(xiàn)為基本特征的《舌尖上的中國》一經(jīng)播出,立馬引發(fā)觀眾熱捧,也就不是啥奇怪的事情了。

其次,看過該紀錄片的觀眾都知道,《舌尖上的中國》里面所介紹的美食,其食材絕大多數(shù)取自天然,不但遠離污染,更遠離各種化學添加劑、色素,都是真正的綠色無公害食品。也正是因為其健康、綠色、無公害,所以才贏得了普通大眾的關注和喜愛。畢竟,我們可以不追求色香味俱佳的美食,但我們卻不能不吃飯,不能不關注食品的安全、健康和無害。在食品安全問題層出不窮的今天,這一點尤為容易引起觀眾的關注和興趣。

后,《舌尖上的中國》不僅僅是一部美食紀錄片,更是一部人文紀錄片,鄉(xiāng)愁紀錄片,所以才引起了天南海北觀眾強烈的情感共鳴。這部紀錄片,從天寒地凍的東北查干湖,到四季常青的海南島,可謂是走遍中國的江南塞北,當觀眾在熒屏上看見自己家鄉(xiāng)的風土人情,人文歷史,自然倍感親切,難掩激動,進而激發(fā)內(nèi)心的思鄉(xiāng)情愁。

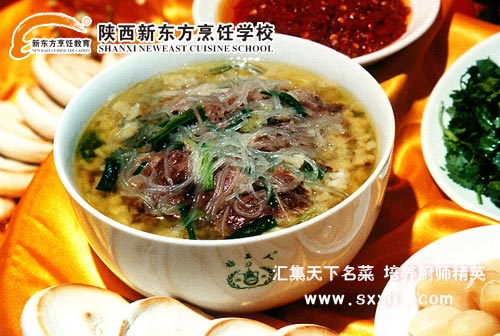

陜西美食羊肉泡

正是這些看似毫不相關的因素綜合到一起,才成就了如今的《舌尖上的中國》。這部紀錄片的成功,不但為其他紀錄片的拍攝提供了范本,而且也為影視劇的拍攝提供了可資借鑒的因素。

這部紀錄片不僅在娛樂性上做得很成功,更加富有現(xiàn)實意義。“它把美食當做文化來寫,不僅僅停留在‘吃’這一表面現(xiàn)象上,更多的是揭示這方水土、這方人情,把它引申到文化傳承的意義上來。”而且“地域覆蓋廣泛”,各地的鄉(xiāng)土人情都有展現(xiàn)。

“其實道理很簡單,就是走心,紀錄片雖然是紀實,但如果是麻木的紀實而沒有用情至深,那么觀眾也不會買賬,可能這就是它的成功秘訣吧。”正如片中所說:廚房大的秘密,就是沒有秘密。紀錄片大的成功,就是不僅僅記錄。

廚房的秘密,表面上是水與火的藝術。說穿了,無非是人與天地萬物之間的和諧關系。因為土地對人類的無私給予,因為人類對美食的共同熱愛,所以,廚房的終極秘密就是——沒有秘密。

不同地域的中國人,運用各自智慧,適度、巧妙地利用自然,獲得質(zhì)樸美味的食物。能把對土地的眷戀和對上天的景仰,如此密切系于一心的唯有農(nóng)耕民族。一位作家這樣描述中國人淳樸的生命觀:他們在埋頭種地和低頭吃飯時,總不會忘記抬頭看一看天。

中國人說:靠山吃山、靠海吃海。這不僅是一種因地制宜的變通,更是順應自然的中國式生存之道。從古到今,這個農(nóng)耕民族精心使用著腳下的每一寸土地,獲取食物的活動和非凡智慧,無處不在。

“鮮”是只有中國人才懂得并孜孜以求的特殊的味覺體驗。全世界只有中文才能闡釋“鮮味”的全部涵義。然而所謂闡釋,并不重在定義,更多的還是感受。“鮮”既在“五味”之內(nèi),又超越了“五味”,成為中國飲食平常但又玄妙的一種境界。

這是鹽的味道,山的味道,風的味道,陽光的味道,也是時間的味道,人情的味道。這些味道,已經(jīng)在漫長的時光中和故土、鄉(xiāng)親、念舊、勤儉、堅忍等等情感和信念混合在一起,才下舌尖,又上心間,讓我們幾乎分不清哪一個是滋味,哪一種是情懷。

廚師烹飪專業(yè)

培養(yǎng)具備烹飪技能專門人才

西點烘焙專業(yè)

學習西點創(chuàng)造正宗幸福味道

西餐料理專業(yè)

理實結合掌握精湛西餐技術

短期烹飪專業(yè)

短時間成才助力創(chuàng)就業(yè)發(fā)展

想學技術 不知道如何選專業(yè)?

相關閱讀

【外籍大師課堂】Chef Albert |與國際接軌,學習專業(yè)技術,讓技能沉淀,開闊行業(yè)新視野->新東方西點烘焙, 成就西點達人

【家長鑒證會第十期】—技能篇|熟練的刀工、氣勢宏偉的翻鍋,孩子們的表現(xiàn)都出乎了家長的意料,也讓每個家長的心中滿是欣喜

【家長鑒證會第十期】—感恩篇|家庭,是心靈的港灣,給予溫暖與支持;學校,是前行的動力,激發(fā)卓越的追求。西安新東方鑒證學子成長,家校共育人才。